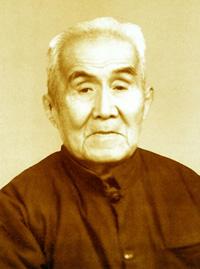

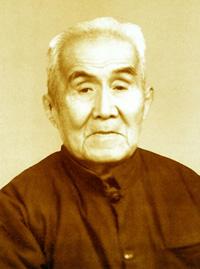

洪均生

陈氏太极拳 武术 太极拳 世家

陈氏太极拳 武术 太极拳 世家

洪均生,河南禹县人,自幼随父在京,少年因体弱多病而辍学,唯每日散步,见北京《小实报》刊登名武生杨小楼从陈家沟陈发科拳师学拳后身体转健,能演重头戏的消息,遂拜陈发科为师。

洪均生自幼聪颖过人,善于思索,博览强记,通音律,工诗词,文武兼修,随陈发科习拳不久,即对太极拳的缠丝劲颇有心得。为使习拳者走上便捷之路,洪均生将拳的奥妙及多年的心得著成通俗易懂的歌诀,对太极的缠法、眼、手、身、步、双重、推手等内容作了详尽的解说,习者容易诵记并得到完整明确的概念。

洪均生为人忠厚诚实,视师如亲,随师十五年,师徒感情深厚。时隔六十年每每提及恩师,言情间溢于崇敬之情。洪均生在太极理法上,主张讨论实验,对有些著作及观点,坦率地说出自己的观点。对那些弄虚作假的现象毫不客气的提出批评,他提出教学相长的原则,并指出“人有品,拳亦有品,拳品高低实以人品为主。”

洪均生技高艺纯,发人腾空丈外而感觉不到疼痛,快拳进攻,略一抬手,来人便跌于丈外,屡试屡爽,被人誉为神技。日本的曾吾忠弘写道:“观看了洪老师的师范表演,真正看到了我们所倾慕的东西,感到在他身上有着令人难以置信的极高雅的武术气质,而他就象一位杰出的哲人,蕴藏着人类的奥秘....洪老师具有天才般的反应、速度和精确度,有人曾试图推动他的身体,但在欲推的瞬间,突然力量好象被什么东西给带走了,自己反而被弹出甚远。洪老师的身体就象装有机械装置,在本人尚未意识到的一刹那,就自动作出反应。再者,洪老师在击溃对方中心时,其手的精确度可以毫米计,我们称他的手为“魔手”,在我与洪老师门下的学生练习推手时,无论我使出什么招术他们都纹丝不动,洪老师见状走来,只轻轻地将其手放在我的手上,我的对手就被弹出,令我惊奇不已。我这才亲身体会到内家拳的功夫是日积月累、不懈努力得来的.....”

洪均生一生坎坷,毕生追求太极真谛,少年多病,幸遇明师,身体转健,但中年丧偶,子女又多,生活条件艰难,最初由学生门资助,原住济南东巷一陋室。至八十年代初,因日本学生来济南学拳,政府安排到济南菜市新村一两居室的房子,此时才得以安居。

1961年,正值自然灾害,生活极苦,几乎难以支持,幸受著名学者刘子衡的鼓励,洪均生决心整理太极拳及自己的心得,《陈式太极实用拳法》三易其稿,都是在多年居住的陋室里写成的,一直到1989年七次易稿,由学生资助才得以出版。洪均生一生著作颇丰,著有《陈式太极实用拳法》、《陈式太极拳》、《十三势心解》、《太极拳式名考释》及诸多论文,并编有三路剑法,一路游龙,二路翔风,三路飞虎。

洪均生几十年如一日,积极传播太极,弟子及再传弟子遍及世界各地,前几年,其再传弟子在全国太极推手赛上几乎囊括全部金牌。其关门弟子张联恩(第十九代传人),在济南建立了“陈式太极实用拳法协会”,继续为传播太极拳作出贡献。

洪均生在太极拳理上首次提出手法的公转与自转,公转的正旋、反旋;自转的顺逆以及腿部缠法的具体要求;根据“腰为车轴,立如平准”的原则,提出太极拳要求随遇平衡;首次提出眼法上也有虚实顺逆之分;他特别强调,“太极是绷(此字为一个提手一个朋友的朋字)劲,动作走螺旋”,对绷劲作出了更具体的说明,对螺旋缠丝进行了详尽的探讨,这些理论都是创造性的见解,对后学研练太极指明了方向。

洪均生于1996年1月23日在济南逝世,享年90岁。

“洪氏太极拳” 这一名称早在洪均生传授实用拳法前后的研习者中流传,但未正式确定,近年来,已习惯把这套拳法称为“洪氏太极拳” ,以区别陈式太极拳老架。因此,洪氏太极拳第三代传人李驻军在1998年第三期《武魂》杂志上发表的文章中正式使用了这一名称。该拳继承了陈式太极拳原理,本着“怎样用就怎样练” 的原则,根据实战作用改变了套路动作及练法,同时吸收了其他拳种的招法,洪老师著书《陈式太极拳实用拳法》 。

拳法风格:精巧轻灵,宛转含蓄, 缜密缠绵,自然雍容,外示处女之秀,内含金刚之坚,不着意于大开大合, 奔腾雄壮。

拳法特点:攻于细密。以上内容根据“洪氏太极拳”网站中部分文章内容整理而出。

一种北平创刊的小型报纸,在报纸的故事中有提到,该报创刊于1928年10月4日,社址在北京宣武门内嘎哩胡同,后又两易其址,迁至和平门内新帘子胡同,又移址到宣武门外大街。《实报》每天出四开四版一张,有时出增版,读者对象定位于广大市民,以刊登社会新闻为主,多为名记者撰稿,新闻传递速度快,特别是老百姓关心的内容,是该报的侧重点,可读性强,很受市民的欢迎,被市民们称之为“小实报”。

社长管翼贤。以下层市民为主要读者对象。采取“小报大办”的方针,用 6号字和每行之间不加条的办法排版,每版容量在7800字以上。用很多篇幅刊登国内外新闻;同时对大量稿件实行精选、 缩编。 曾约请李达、张有渔、丁玲、老舍等撰稿。副刊每天刊登武侠、言情小说四五种。销数最高达10多万份,居华北各报之首。初创时,拥护南京国民党政府。“九一八”事变后,发表过支持抗日的评论,并一度拒用日本生产的新闻纸,举办为抗日战士募捐药品和钢盔的活动。对共产党抱敌视态度。1937年抗日战争爆发、北平沦陷后,管翼贤出任伪职,《实报》也变成依附日本侵略者的报纸。抗日战争后期,日伪当局因经济和物资困难,紧缩华北地区报业机构,此报于1944年 4月30日停刊。

陈发科(1887-1957),字福生,陈氏十七世(太极拳第九代),是陈氏十四世“牌位大王”陈长兴曾孙,师承其父延熙.是陈氏太极拳承前启后的一代大师。陈发科先生一九二八年应许禹生等之邀到北京传拳,他以“挨着何处何处击,将人击出不见形”的高超技艺受到北平武术界的叹服,从而在北平站住了脚,开始在北平传拳,改变了“谁知豫北陈家技,却赖冀南杨氏传”,开创了“不意陈君标异帜,缠丝劲势特刚强”的新时代,使得有300多年历史的只流传在陈家沟一隅之地、一姓之众的陈氏太极拳走出了陈家沟,是陈家沟陈氏太极拳发展的一个重要的里程碑。陈发科技艺高超,教学有方,从学者甚众,培养出了李经梧、洪均生、李剑华、雷慕尼、田秀臣、陈照奎、冯志强等一大批优秀的学生,开创了北京陈式太极拳的新纪元。

一九〇〇年左右,当时在山东省任官的袁世凯(后来任中国第一任总统)看到这碑,请了陈耕耘的儿子陈延熙(享年八十一岁)去教他的儿子们练拳,共教了六年。陈延熙就是陈发科的父亲,陈延熙的太极拳功夫也非常好。陈发科曾讲给他的学生洪均生老师(一九O七~一九九六)听,当陈延熙去教袁世凯的儿子几年后回家,看到陈发科的太极拳功夫大有进步,非常高兴,走到院子中间,身穿皮袍马褂两手插在袖子里,叫他的子侄数人围攻他。众人一接触他的身,他略一转动,众人都纷纷跌地。当时陈发科感叹说,我比不上父亲,打人还要用手。但是洪老师说陈发科晚年也达到了这种水平了。陈延熙同时还是一位非常出名的中国外科医生。

练拳故事陈发科跟洪老师讲他练拳的故事:陈发科是陈延熙晚年生的儿子,前面有二个哥哥得瘟疫死了,所以家里人对他很溺爱。他吃东西不节制,肚子生了痞块,经常犯病,痛得在床上打滚。虽然知道练拳对身体有好处,能治病,但因为身体虚弱,就懒于去练,到十四岁时还没有练出一点功夫。

那时因为陈延熙去袁世凯处教拳不在家。请了陈发科的一位堂兄来伴他看家、种地。这位堂兄不仅身体壮实,拳也练得很好,在当时陈家沟的年轻人中是最好之一。有一天晚上,一些陈氏的长辈来陈发科家中闲谈,当谈到家传的拳时,有人惋惜说:「延熙这一支,辈辈出高手,可惜到发科这一辈就完了,他都十四岁了,还这么虚弱,不能下功夫,这不眼看完了吗?」陈发科听后,觉得很羞耻,暗自想:无论如何,也不能让家传的技艺断在我手里,至少也要赶上堂兄。可是又想,我们兄弟同吃、同睡、同干活,也一同练功,我勤练能长进,但他也长进,怎样才能赶上他呢?

为着这件事,陈发科好几天睡不好觉,吃不好饭。有一天早上,他们俩一起下田干活,走到半路,堂兄忽然想起忘带了一件农具。他对陈发科说:「你去拿吧,你快跑回去,我慢慢走着等你。」于是,陈发科跑回去取了农具来,赶上堂兄。午饭时,陈发科想着堂兄刚才的话「你快跑,我慢慢走等你」结果跑个来回还赶得上,联系到练拳,我如果加倍练,不就能渐渐赶上堂兄了吗?

从此,陈发科下定决心苦练,除了跟堂兄一同练,中午堂兄午睡他也练,晚上一同睡下,陈发科只睡二个多钟头,又起来练。因为怕吵醒堂兄,陈发科不敢开门到外面练,只能在二张床中间练,并把震脚等会出响声的动作都改为放松练。就这样,从十四岁到十七岁,苦练了三年,堂兄始终没发现。陈发科平时自己苦练,有时也请教其它的叔伯们练推手。但是他不敢与堂兄练,因他功夫好,一推手就来真的。

堂兄说:练武要认真练,不能跟自己人练就随便,以后习惯了,遇上敌人就会吃亏。他和自己的堂兄弟、侄儿们推手,总是一丝不让,常常把人摔得头破血流。陈发科经过三年苦练,肚上的痞块消了,个头长高了,身体发育也正常了,功夫也不知不觉间长进了。有一天,为了试试自己的进步有多大,也向堂兄提出,请他教推手。堂兄笑笑说:「好哇,我们家的年轻人都差不多尝过我的手段,以前你太瘦弱,不敢和你推。现在你壮实了,经得起摔打了,可以尝尝和我推手的滋味了。」说完他们就推起来。堂兄连续三次发劲摔陈发科,结果都被陈发科反摔出去。直到第三次摔倒后,他才醒悟,陈发科的功夫已超过他了。他心里不服气,气愤地走了,口里还嘟嚷着:『怪不得你们这一支辈辈出高手,大概有秘诀吧,连远不如我的,都超过我了。看来我们别支的不能练这个拳了。』

苦练成功 陈发科说,其实这三年父亲都没回家,没有教他秘诀,这是三年苦练的结果。通过这件事,我们可以看到苦练的重要,经过苦练,身体变强壮,技艺也大有长进,但是这件事并不能说明太极拳没有秘诀,或者秘诀不重要。这三年虽然父亲没有教陈发科什么秘诀,但是以前父亲在家时他可能听过练拳的方法、要求,只是没有好好练。而这三年他和其它叔伯练,他们也会教他太极拳的真正技艺的。说没有秘诀,只是说陈发科并没有掌握这堂兄所不知的秘诀,大家都是练习陈氏家传的拳,由于陈发科发愤苦练,一方面是练得多,一方面也是更用心体会,所以进步快。相反堂兄练到一定功夫后,以为自己功夫已不错,练得没有陈发科多,也没有很用心去钻研,才会被陈发科超过。对于我们一般练太极拳的人,一定不可以光用苦练,必须先学习到正确的太极拳技艺,然后加上苦练,才能成功。我的陈式太极拳老师洪均生常常说,练太极拳要巧练,要动脑筋练,练得对才下苦功练。名人资料投稿/投诉邮箱:wzipzx@163.com,

Copyright © 2016-2025 名人网 All rights reserved.

网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-44