小孩子都喜欢上天入地打打杀杀,不喜欢男男女女情情爱爱,更无法接受真实残暴狡诈的孙悟空另一面。可是孙悟空不只属于孩子。对大众来说,经典的意义其实在于持续的活力。要保持这股活力,就应该允许后人的各种演绎与突破。

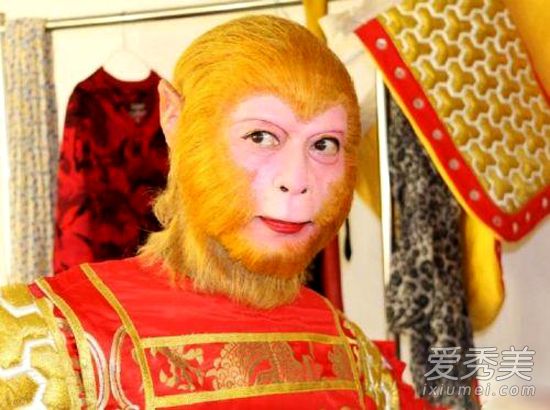

一直传闻六小龄童病逝,其实六小龄童依然健在。三十年来,中国影视剧蹦出过那么多只猴子,可获得全国人民普遍承认的还是只有六小龄童版。要打破这样根深蒂固的共识,或许还要再过三十年。

《西游记》的影像化历程有些年头了。1926年邵醉翁导演电影《孙行者大战金钱豹》,由胡蝶、金玉如、金世侯主演,被普遍认为是“孙悟空”登上大银幕的开端。1960年上影厂摄制绍剧电影《孙悟空三打白骨精》,六龄童演孙悟空,被周恩来抱过的小六龄童在其中演小猴,他们是六小龄童的父兄。“猴王”世家的美名从那时起就颇响亮,而将之真正发扬光大的还是1986年央视拍《西游记》,六小龄童演孙悟空。

平心而论,这版《西游记》里的孙悟空是被过滤了的大圣,就像央视春晚一样干净妥帖无杂质,摒弃了原著一切血腥黄暴与封建糟粕。他本领高强、忠心耿耿、洁身自好,纵然有些小缺点,例如调皮好斗爱听奉承话,那也没大错。这还是一只没有丝毫性欲的英雄主义猴子,家长无需陪伴就能让孩子们放心观赏。